Spin-triplet negatively charged excitons in GaAs quantum wells

phys. rev. B 1995 A.J.Shields and M.Pepper

1.Introduction

2電子原子(Heやnegatively charged hydrogen ion(H-))の電子相関や電子交換などの研究はとても興味をもたれてきた。最近ではnegatively charged excitonの研究に興味がもたれている。それは半導体の二次元電子系でその効果がenhanceされるからである。

本研究は電子濃度をコントロールしたGaAsのQWsでの、spin-triplet X-のmagnetic fieldのもとで安定化することを示したものである。

これは実はD-で予想されていたことであるが、はっきりとした観測はされていなかった。

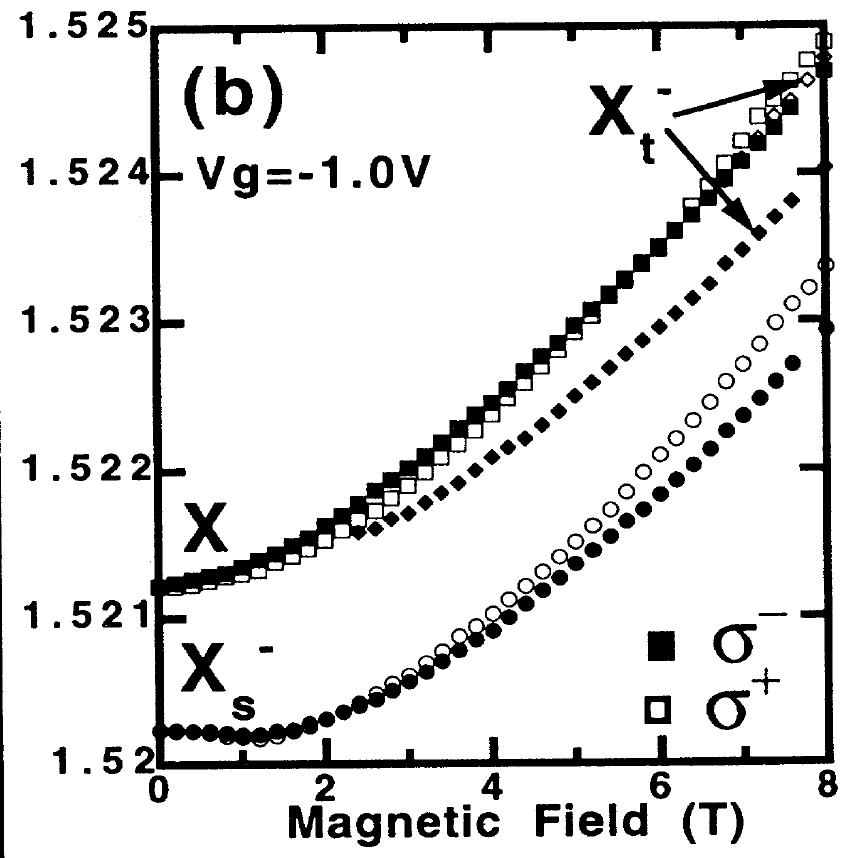

まず、選択則に関して説明する。Fig1(c)に全てが書かれている。

X-の波動関数の空間部分は対称(X- spin-singlet)と非対称(X- spin-triplet)(spin部分の対称性は逆である。)が異なった割合で結合している。

上の図は円偏光でsingle electronを励起してX-を作ったことを表している。(e-+photon→X-)

今回の系では、X-はHe、D-やH-のenergy level構造と似ているが、根本的な違いがspectroscopic techniquesにある。

He、D-やH-では、singletとtriplet間の遷移は許されていないのでD-のtriplet状態の観測はできない。だから、triplet遷移はtripletの最低準位に占有される温度のときだけその遷移は重要になって来るらしい(意味不明)。 しかも、中性ドナーの遷移エネルギーとかぶるのでtripletの遷移は観測しづらい。

一方、X-では、コンダクションバンドとバレンスバンドにelとholeをそれぞれ作り、一つ余分な電子と結合すればよい。しかも、低温ではsingletとtriplet両方とも遷移が可能である。しかも直接的に2番目の束縛エネルギーも測定できる。しかも、半導体では電子密度を調整することで、余剰電子を調整できあるスペクトルがX由来なのかX-由来なのかを明確にわかる。

2.Sample and Experiment

用いたサンプルはGaAs/AlGaAsのドープは遠くにしてある単一量子井戸である。結晶はMBEでGaAsの基盤に結晶成長させたものである。300ÅGaAsの量子井戸である。その上には600Åのnon-doped AlGaAsと2000ÅのSi-doped(1017cm-3)AlGaAsである。今回の実験は220ÅGaAs

の量子井戸でも観測された。

サンプルの表面にAu蒸着させてschottky接合してあり、そして、QWにOhmic contactsしてありその間にバイアス電圧をかけてある。

バイアス電圧が-0.8V以下で電子密度は最小になっており(1010cm-2のオーダーである)、excitonの発光線幅は0.3meV、4Kでungatedで光照射後のmobilityは2.9×106cm2/Vsである。PLやER測定をelctron密度をかえることで行った。磁場はQWに垂直に印加した。ERとはschottky baisに小さなmodulationをかけてそれに同調した反射光を観測した。ERは円偏光をいれ、PLは発光のほうは円偏光でとった。

ここで一つ疑問に思った人がいるかもしれないcharged excitonを見たいときは電子濃度が多いほうが見られると思われるが、今回の下の実験では−1.0Vとかなり電子濃度が低いように思われる。これではcharged excitonが観測されないのではないのだろうかと思われるが、実は電子濃度が1010cm-2オーダーでcharged excitonは観測可能であることは知られている。しかも、電子濃度が多いときZeeman分裂したelectronの二つの準位の両方に電子が埋まってしまって選択側がわかりづらくなっえしまうという欠点もある。ゆえに、電子濃度は測りたいものによってきちんと制御しないとならない。上のような意味で電子濃度は制御されている。

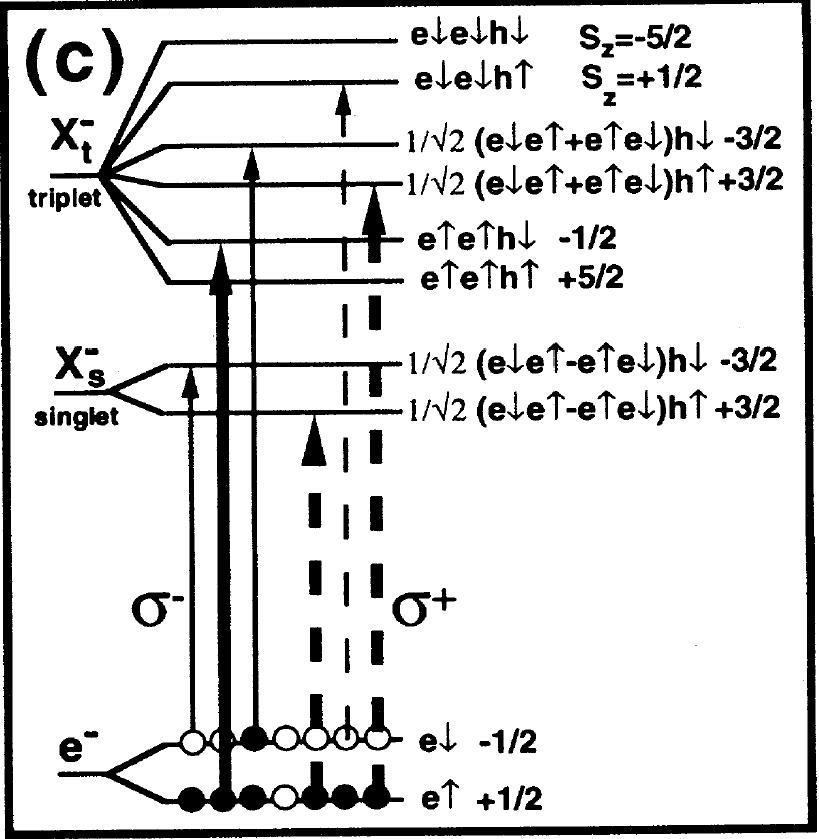

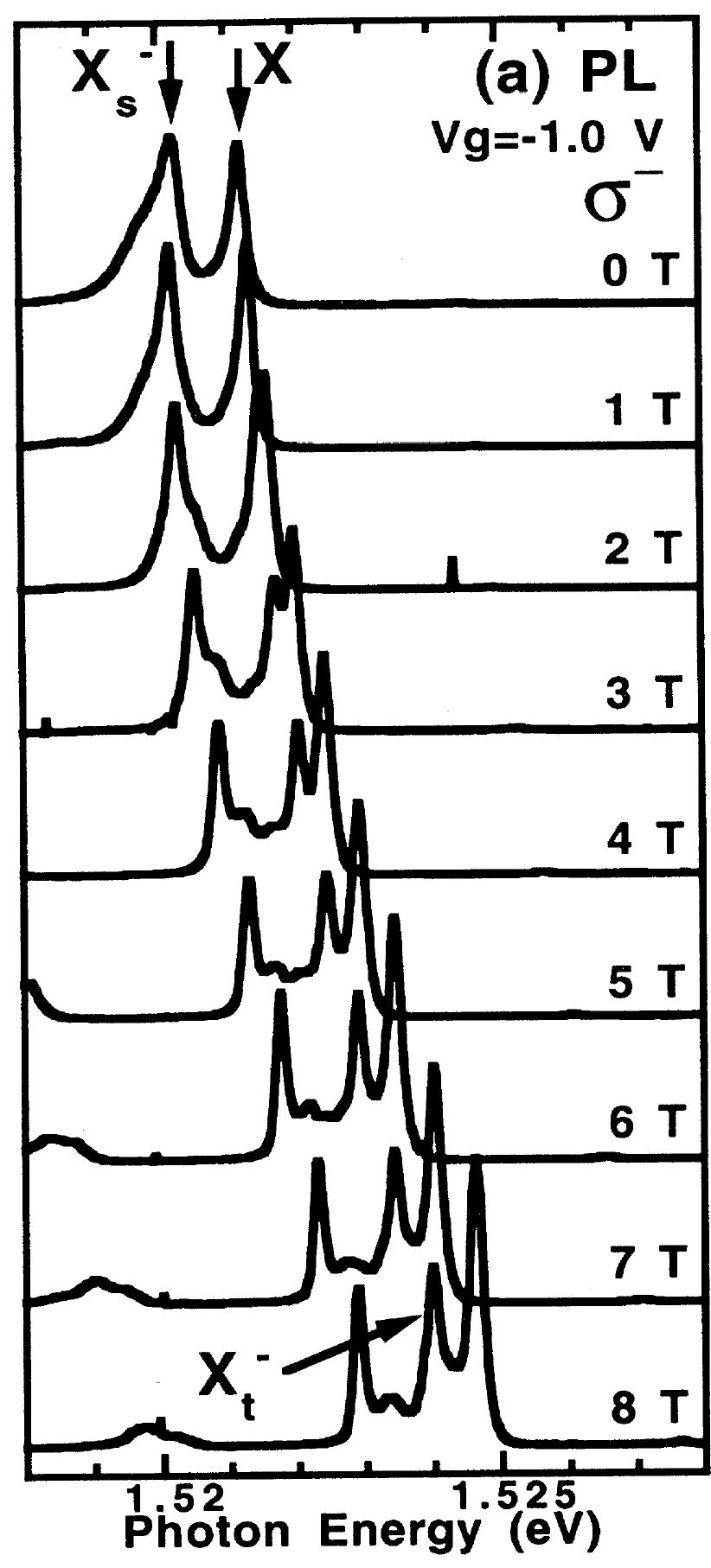

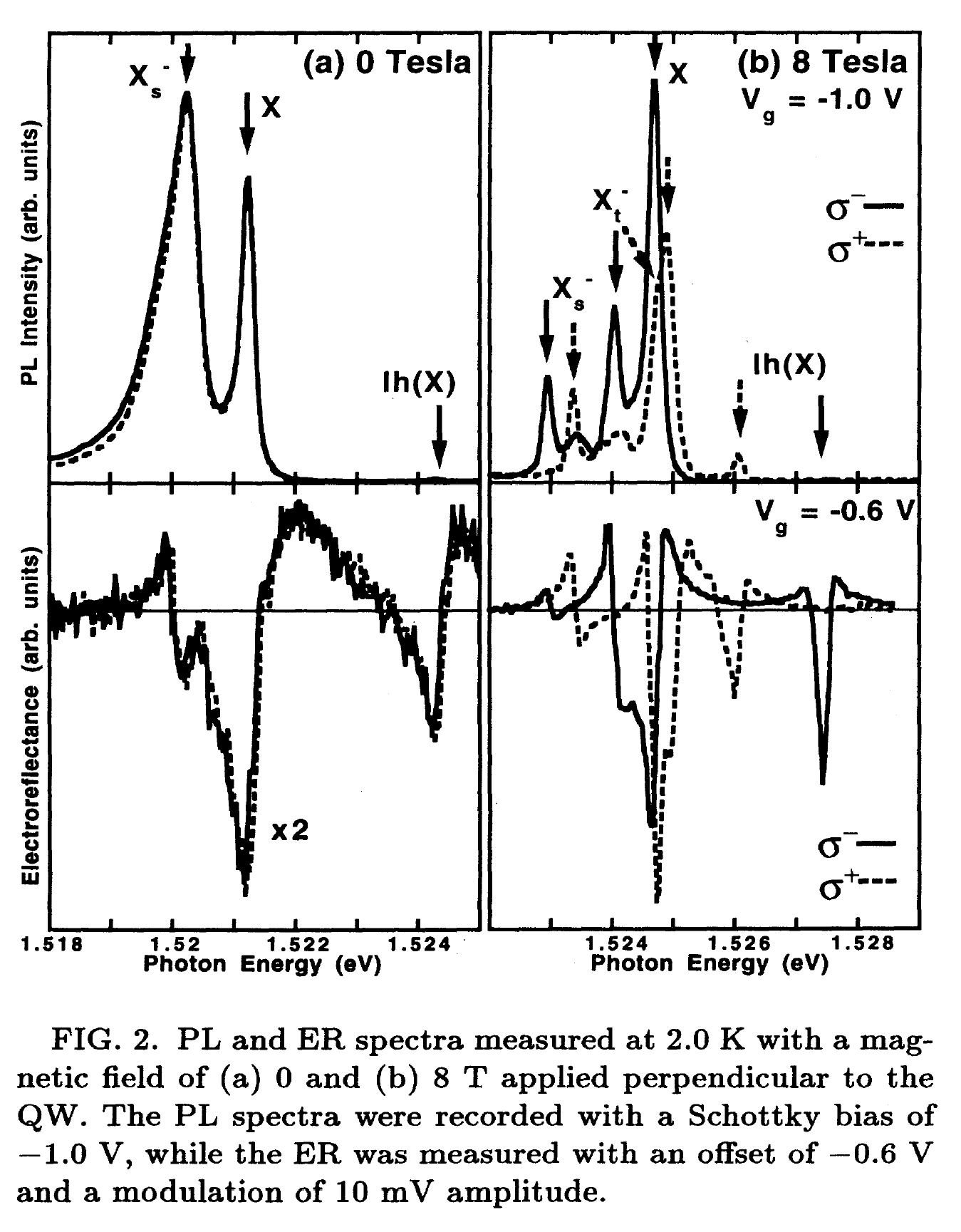

Fig1(a)は最低の電子密度で(バイアス電圧は-1.0V)磁場を印加しPLをとった。

ゼロ磁場では2つのスペクトルを中性のXと、singlet-negatively charged X である。これらによって2つ目の電子の束縛エネルギーは1.0meVである。charged excitonとnutral excitonは相関があり電子密度の増加とともにXは消えてX-が強められる、またその逆もしかり。Fig3参照。

Fig.1(a)(b)は磁場下ではXにpeakの反磁性シフト(diamagnetic shift)している。このことはundopedのQWでの中性のexcitonの報告に似ている。

6Tの付近での磁場依存性を見るとXのpeakは交差しているのがわかる。これはundopedのQWでもおじような依存性が見られる。

singlet-X-の磁場依存性はかなり異なったものである。最初はちょっとred shiftし、Xよりはちょっと遅い磁場依存性を示す。

磁場に対してXと singlet-X-のエネルギー分裂が大きくなってきているが、これは2つ目の束縛エネルギーの大きなenhancementを示している(なぜだぁぁぁぁぁ)

また、磁場依存性はσ-での励起のとき、triplet-X-がみえる。X-とXにおいて8Tでは約0.6meVのエネルギー差がある。このpeakに関して焦点を絞って議論する。

triplet-X-とsinglet-X-が8TのERで観測されたのは重要である。というのは、これが欠陥の束縛されたX-や不純物の発光ではないからである。PL測定ではもしtriplet-X-やsinglet-X-が不純物による束縛excitonであるとすると、ERは束縛状態への遷移は確率がかなり低いことが知られていて、直接的にtriplet-X-とsinglet-X-に遷移するのでPLのエネルギーとERのエネルギーが異なってくる。しかし実験結果からはtriplet-X-とsinglet-X-からの発光は同じエネルギーで起こっているのでこれはfreeなtriplet-X-とsinglet-X-からの発光であることが言える。

では束縛状態からの発光とはどのようなものかというと、triplet-X-とsinglet-X-の間にある小さな発光が8Tで見られると思うが、これはPLとERの特徴が関係していないからこれは束縛状態からの発光でありstork shiftし周囲のERスペクトルをぼやかすのである。

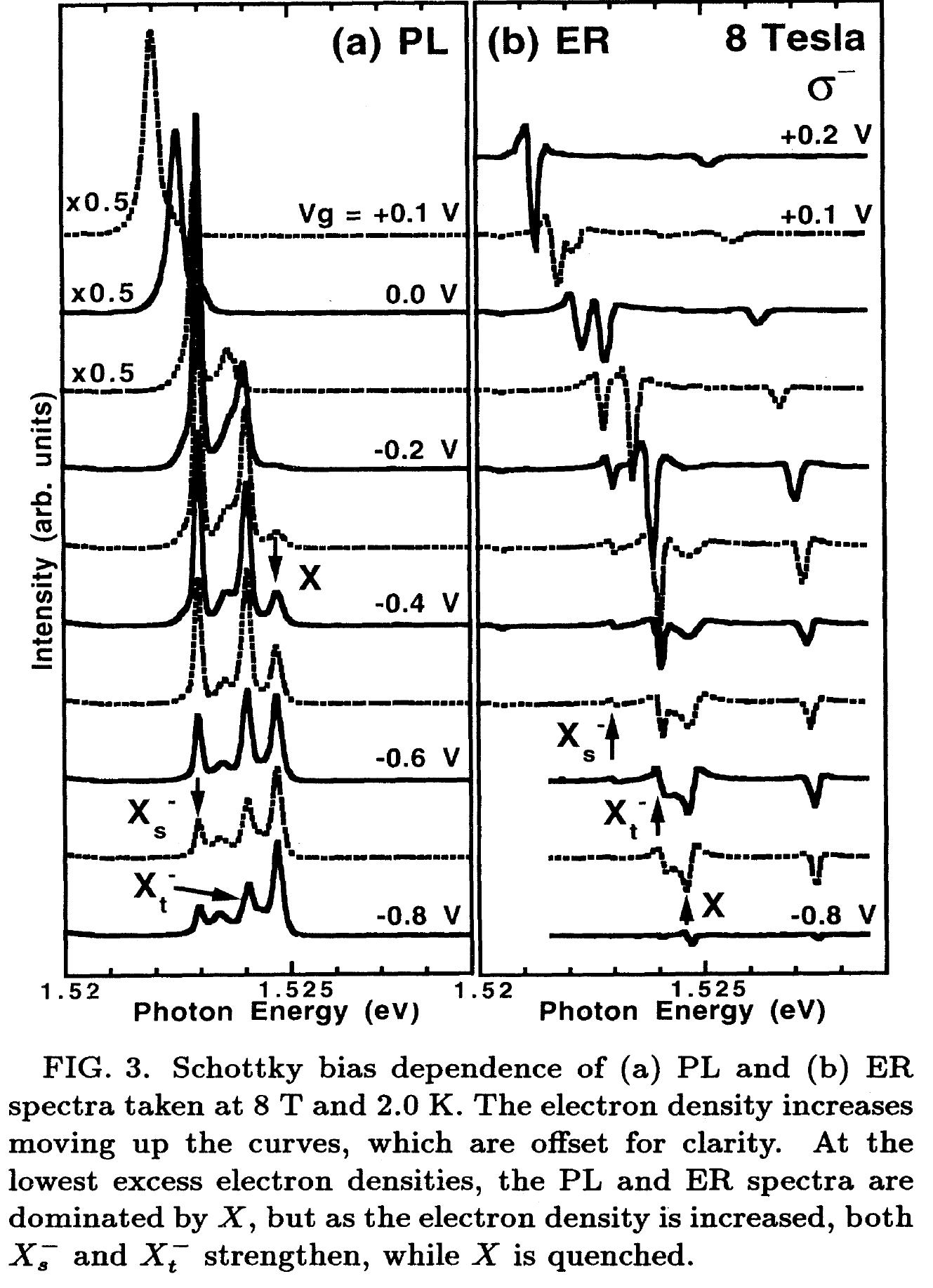

Fig.3では8Tにおける電子密度の依存性を表したものである。これから興味深い事実がわかる。それはPLでもERでも電子濃度を増やすとX-が出現し始め、それと同時にXが減少する。この逆も起こる。つまりこれがcharged excitonが存在していることの証拠であることを意味している。

また、Fig.2のER spectrumに着目してみると、singlet-X-の偏光依存性に関して特徴的なことがある。それは、σ-とσ+の依存性を見るとσ+のほうが多くの吸収が起こっていることがわかる。これは、基底状態にこの偏光依存性で励起できるcarrierが多くあるということである。つまり、先ほど述べた選択則の図を見るとe↑のほうがe↓よりも多くのcarrierがいることを示唆している。これは統計分布関数的な観点から見ても妥当である。

というのは、

である。g因子は今回のsinglet-X-では0.42であり、井戸の広いこのsampleではbulkの0.44とかなり近いものがあり、これがsinglet-X-による発光であることを大きく支持している。