3.1 はじめに

系統誤差があるないにかかわらず、偶然誤差は必ず入ってくる。

では、系統誤差がない場合、n回測定して、平均値 x を求めたとする。

この平均値 x は真の値 X ではないことは理解できるだろう。

つまり、真の値からずれたn回の測定値の和を平均した x の値が平均化の作業だけで、真の値 X に

等しくはならない。(よほどの運がよくない限り)

では、平均値が真の値に近い数値になるという考えは、どういうことなのだろうか?

次の二つのシチュエーションを考える。

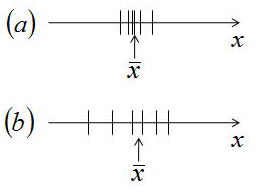

(a)測定値のばらつきが小さいときに求められる平均値 x

(b)測定値のばらつきが大きいときに求められる平均値 x

上記の測定試行回数は同じとする場合、通常(a)のほうが真の値 X に近いに違いないと考える。

では、どうすれば、この考えが正しいといえるのだろうか?

先ほどの節に述べたように、真の値 X が平均値 x を中心としたある誤差内にあることに

関しては議論できる。よって、平均値 x は真の値 X にどれほど近い値をとると期待できるか

と考えることで、どちらの結果がより正しいと考えてよいか?という疑問を解決することになる。

3.2 測定値の集合と平均値

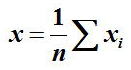

物理量をn回続けて測定した値を x1, x2, x3, x4, ・・・・・・,xn と表す。

平均値は、以下の式となる

しかし、この計算のみでは平均値 x が真の値 X にどの程度近いのかを評価することができない

そのため、測定値のばらつきの度合いを評価する尺度を考える必要がある

この尺度を考えるために分布という概念が必要になる

3.3 測定値の分布と分布関数

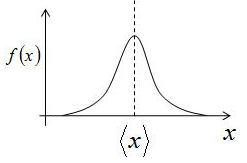

実験回数はn回と限られた回数であるが、この回数をN回と仮想的に非常に大きな回数の測定を

行ったと仮定する、この測定値の集合体を分布(distribution)とよぶ。

これからの議論の基本となる概念は

「測定値は、このN回の測定値の分布の中からランダムにn個の数値を抽出した値とみなす」

という点である

N回の測定値の分布と考えると、回数Nによって縦軸が変わってしまうのは何かと面倒である

そのため、縦軸をNで割って規格化した分布関数(distribution function)を用いたほうがよい

つまり、ある測定値(あるx軸の値)が、測定値全体の

どのくらいの割合で含まれているかを表す関数 f(x):分布関数(distribution function) を用いる

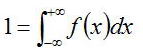

分布関数f(x)は確率を表すので、すべてを合わせると1になるため、

となる。

さらに、平均は先ほどの式で xi に xiが起こる確率 1/n を掛けて和をとる意味であるので、

分布関数を用いた場合は以下の式で表現できる